0.

Im Frühjahr 2010 hatte ich die Ehre, mit dem deutschen Musikautorenpreis in der Kategorie „Nachwuchsförderung“ ausgezeichnet zu werden. Es gab insgesamt zehn Kategorien, von „Bester Text Schlager“ über „Lebenswerk“ bis „Experimentelle Kammermusik“. Bei der Gala waren also Musikschaffende aus allen Sparten anwesend, was den kuriosen Effekt zur Folge hatte, dass bei den Laudatios sich jeder, aber wirklich jeder entschuldigte: die U-Musiker immer wieder dafür, dass ihre Musik nicht so anspruchvoll sei, die E-Musiker immer wieder dafür, dass ihre Musik so anspruchsvoll sei. Irgendwas lief da falsch – hätte man statt dem Axica-Gebäude neben dem Brandenburger Tor nicht einen überdimensionalen Beichtstuhl für die ca. 200 Leute mieten müssen? Oder war dieses kollektive Bitten um Vergebung nicht einfach unangebracht und unfreiwillig komisch?

1.

Drüben im BadBlog schreibt Moritz mal wieder davon, dass die Neue Musik doch nicht so kompliziert sein müsse, nicht so gelehrt daherkommen bräuchte usw. Dem widerspricht fast niemand (außer zB Mahnkopf – „Entweder es nehmen viele wahr, dann ist es keine Kunst, oder es nehmen wenige wahr, dann ist es Kunst.“ – auf nicht gerade einem Gelehrten gebührende Weise), und auch ich fordere ja mitunter dazu auf, Elemente des Pop einzubeziehen, denn der hat beileibe nicht mit allem Unrecht.

Es mag vielleicht verwundern, wenn ich an dieser Stelle aber auch für das Gegenteil die Lanze breche: Wir brauchen eine musikalische Expertenkultur, genau, nicht nur oder nicht so sehr eine bürgerliche Hochkultur, sondern eine Expertenkultur in der Musik! – so wie es Mathematiker gibt, die Thesen aufstellen, die weltweit nur 12 Leute verstehen und davon noch 7 bestreiten, oder Chemiker, die im Kompliziertesten forschen, ohne vorab zu wissen, ob dabei überhaupt etwas herauskommt. Letztlich reicht es, wenn einer ein Mittel gegen Krebs findet, und auch die radikalste Kunst hat gewiss ihre Auswirkungen. Picasso: „Ich kann ein Bild malen und danach in die Schublade stecken, trotzdem ändert es die Welt.“; niemand kann widerlegen, dass auch Anton Weberns Quartett Opus 22 zum Fall der Mauer beigetragen hat! Tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass es auch die radikalste, sperrigste Insiderkunst geben muss, im Interesse der allgemeinen Kultur.

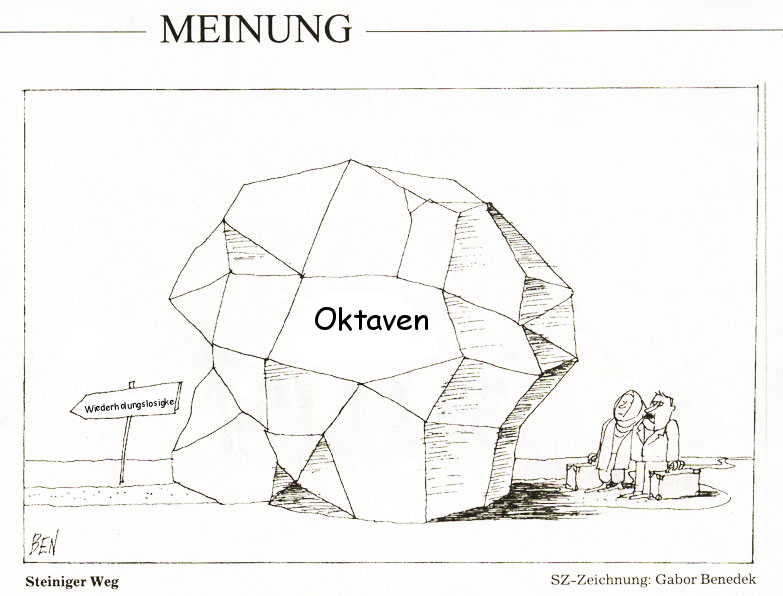

Warum kommt überhaupt die Beschwerde, dass die Neue Musik so kompliziert ist, wenn es doch auf dieser Welt mehr als genug leicht gestrickte Musik gibt? Warum beschwert man sich über die Neue Musik, ist aber nicht darüber empört, dass es so etwas wie „hydrografische Geodäsie“ gibt? Wer ist schuld? Die Neue Musik! Aber nicht, weil sie so kompliziert ist, sondern weil sie nicht dazu steht. Das Problem ist, dass sich diese sperrige Musik dem Vorwurf überhaupt aussetzt; sie tut das freilich dadurch, dass sie den Steuer- und GEZ-Zahler viel Geld kostet, ohne eine greifbare Gegenleistung zu erbringen – angemessene Zuschauerzahlen, Resonanz in der Presse usw. (So entstehen auch die Minderwertigkeitskomplexe bei den Akteuren, die sich dann in verquasten Programmhefttexten ein Ventil verschaffen, statt souverän den Austausch mit Kollegen zu pflegen.) Es gibt aber einen weiteren, irrationaleren und wahrscheinlich schwerwiegenderen Grund: Immer noch steckt sehr tief in den Menschen die Meinung, dass es natürlich quantenchromodynamische Physik und all das geben möge, aber Musik müsse doch jeden Menschen berühren, ja, sie habe doch die Möglichkeit des direkten Einwirkens auf Körper und Seele jedes Menschen, wenn überhaupt dann sei sie die verbindende, universale Sprache. Und da muss einfach entschieden aufgeklärt werden: Nein, auch in der Musik – oder sollte man, um Mißverständnisse fortan zu vermeiden, besser „ästhetische Akustik“ sagen? – gibt es höchste Komplexitätsgrade und also höchstes Spezialistentum. So wie es Astrophysik und Mikrochemie, Tiefseebiologie und Hochgebirgsgeologie gibt, gibt es auch Musik, die eine Angelegenheit von Experten ist. Es wäre doch sehr merkwürdig, wenn die ein ganzes Hochschulstudium absolvierten, um danach Sachen zu machen, die jeder gleich versteht! Das große Versäumnis in der „Vermittlung“ der Neuen Musik, wie sie seit einiger Zeit emsig betrieben wird, ist, dass sie das nicht deutlich ausspricht. Es nutzt aber nichts, das ist Wohl oder Übel ein Faktum, da gibt es nichts zu entschuldigen und keine falsche Scham, es kann ja gar nicht anders sein in dieser Welt, in der in allen Bereichen die Spezialisierung zunimmt. Wer kann heute noch sein Auto selber reparieren? Kein normaler Mensch! Wieso investiert man trotzdem nicht in die „Vermittlung“ von Kfz-Wissen?!

Ich habe vieles an der hiesigen Expertenkultur zu kritisieren, ich finde vieles irrelevant und geldverschwenderisch, vieles hat sich überlebt und simuliert nur noch selbstgefällig Spezialistentum; oft ist mir die Musik, die hochtrabend daherkommt, noch viel zu wenig kompliziert! Im Übrigen ist Fachidiotie immer die problematische Begleiterscheinung. Grundsätzlich halte ich eine Expertenkultur aber für unverzichtbar, und sie sollte sich nicht um falsche Vereinfachung und Popularisierung bemühen, sondern um Verständnis für ihre Komplexion. Die Menschheit, zumindest ihr demokratisch verfasster Teil, braucht Experten in allen Bereichen, auch in der Kunst; darum gibt es Kunsthochschulen! In der Kunst muss alles möglich sein und alle Bereiche der Wahrnehmung und des Denkens müssen ausgelotet werden, nach oben und nach unten und nach links und rechts, Richtung Pop und Richtung stochastischem Spektralkomplexismus, und überall kann Kunst gelingen oder auch nicht. Niemandem soll der Zugang verwehrt werden, aber wenn es nur wenige Akteure gibt, ist das nicht verwerflich und braucht nicht zu verwundern, einzubilden braucht man sich darauf ebenfalls nichts. Und es wird ja Gott sei Dank, zumindest in diesem Land, dennoch eine Menge Geld für die Neue Musik ausgegeben, so wie für mathematische Forschung und Teilchenbeschleuniger. Statt sich zu beklagen, dass man nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird, können die Experten sich doch mit Fug und Recht dazu bekennen, dass man nun mal zur akademischen Elite gehört, die es geradezu albern fände, würde sie im ZDF gesendet werden. Oder haben die Komponisten eigentlich die Angst, dass sie ihrem Expertenstatus nicht gerecht werden? Wo ist die Neue Musik, die mit Stolz sagt: Ich bin Expertenkultur, ihr habt Hegels Phänomenlogie des Geistes durchzuarbeiten, bevor ihr den Konzertsaal überhaupt betretet! Oder ist das irgendwo gesetzlich verboten? Wo ist die Neue Musik, die sich viel zu fein dafür ist, einen zusammengequetschten Programmtext zu schreiben, wenn nun mal erst ein eingehendes Partiturstudium zu tieferem Verständnis führt? Wo ist die Neue Musik, der selbst die NM-Szene noch viel zu sehr Pro7-Niveau hat? Wer komponiert auch mal nur für sich? Wo ist das Selbstbewusstsein der Profis? Es muss doch alles in der Kunst geben, also auch das radikalste Spezialistentum! Pluralismus heißt nicht, dass es immer für viele ist, so wünschenswert das auch wäre.

Gott sei Dank gibt es nun aber auch Computer und das Internet, womit unter sehr geringem Geldaufwand Musik produziert und distribuiert werden kann. Damit ist man zumindest dem Subventionsdruck enthoben. Im Netz findet dann selbst die schwierigste Musik ein Millionenpublikum – wenn auch erst im Laufe von Millionen Jahren.

Nun will wohl kaum ein Künstler ausschließlich für die Nachwelt oder nur für sich komponieren, viele Ideen brauchen eine Menge Geld, deren Aufwendung in einer Demokratie nicht mehr mit Expertenkultur rechtfertigbar ist, und man mag auch schlichtweg nicht als durch und durch elitärer Sack gelten. Ich habe ein Ideal: dass ein Komponist in den verschiedenen Bereichen tätig ist, dass er Musik erfindet vom Pop bis zum Unbekömmlichsten; dass seine Ästhetik nicht darauf spezialisiert ist, dass sie links oder rechts oder oben oder unten verortet ist, sondern dadurch, dass sie sowohl links wie auch rechts wie auch oben und unten umgesetzt werden kann (es gibt einige und immer mehr Komponisten, die sich in diesem breiteren Spektrum bewegen: Alexander Schubert, Daniel Smutny, Genoël von Lilienstern oder Thomas Meadowcroft zum Beispiel). Die Postmoderne hat einmal das doppel- oder mehrfachcodierte Werk erkoren, das auf verschiedenen Ebenen sowohl Laien wie Experten anspricht – das ist toll, aber schwer zu schaffen und darum selten; eher möglich erscheint es mir, werksmäßig zu separieren, aber in der Person zu vereinen: Möge ein Komponist Technotracks ebenso komponieren wie ultraselbstreferentiellen, monadologischen Geräuschnegationskonzeptualismus für Violoncello, den keiner versteht. Wohlgemerkt, all das ganz gewissenhaft komponiert und mit Herzblut, und wiederum gibt es zur Handhabe des Stilpluralismus’ hilfreiche Softwares.

Also: Mehr Vielseitigkeit, mehr leichte und mehr extrem schwere Musik von ein und demselben Komponisten, und mehr Stolz für alle Arbeiten würde dem Umkreis der Neuen Musik sehr helfen. Und kümmert euch mal darum, dass sich auch diese Einsicht endlich verbreitet: Musik ist mehr als Emotion, Groove und Völkerverbindung, Musik kann auch asozial schwer verständlich sein und auch dazu hat sie ihr gutes Recht. Andernfalls nennen wir es künftig eben „ästhetische Akustik“. Übrigens heißt Intellektualisierung überhaupt nicht Verlust von Unmittelbarkeit – es gibt Mathematiker, denen beim Anblick einer Formel Tränen in die Augen treten.