Jemand hat die Portraitsendung auf RBB Kulturradio von Ulrike Klobes (Kulturtechno berichtete) online gestellt.

Die Erde als Computer

Susan Stockwell führt uns vor Augen, dass die ganze Welt digitalisiert wird.

Man beachte die Detailliertheit – Anden, Sahara und der Amazonas etc. sind erkennbar.

(via this is colossal)

24 Hours of Flickr Photos

Erik Kessel hat sämtliche Bilder, die auf Flickr an einem Tag hochgeladen wurden, ausgedruckt und im Foam Fotografiemuseum Amsterdam ausgestellt. Ein kleiner Ausschnitt aus dem totalen Archiv.

(via Nerdcore)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

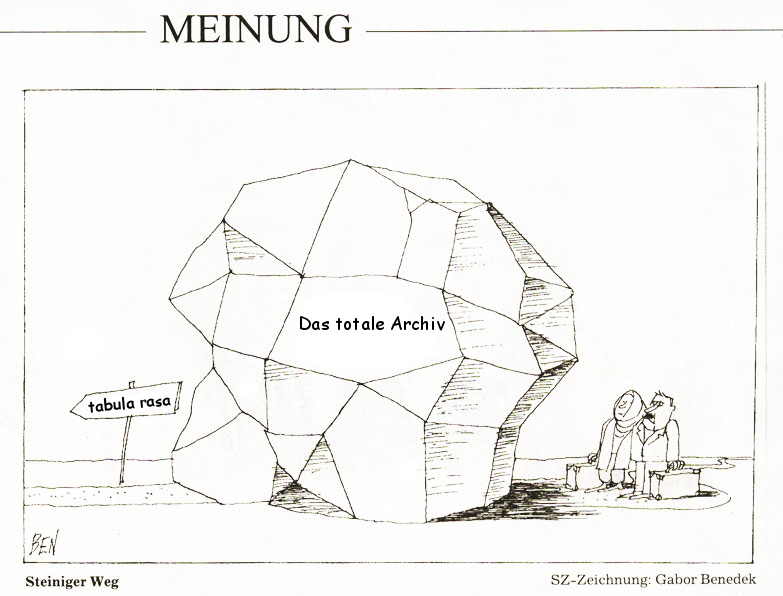

Das meint der Kulturtechno-Karikaturist dazu:

Das totale Archiv (8): Viel Vergangenheit umgibt uns

Zur Zeit bringe ich hier in insgesamt zwölf Teilen den Text “Das totale Archiv” als Blog-Version. Der siebte Teil handelte von der Ewigkeit der Menschheit auf Erden. Als nächstes ist von dem zunehmenden Gefühl der „Posthistoire“ die Rede.

8. Viel Vergangenheit umgibt uns

Die Last des Vergangenen ist eine bekannte Erfahrung. „Ich bin so jung, und die Welt ist so alt“ klagte Georg Büchner im Jahr 23 nach Büchners Geburt, respektive 1836 nach Christi Geburt. Seit Büchner diesen Satz gesagt hat, ist die Welt allerdings schon wieder um 184 Jahre gealtert, sie wird immer noch älter und es gibt immer neue junge Menschen. Der alte Goethe äußerte Eckermann gegenüber, dass das Meiste schon gesagt sei, wie der späte Brahms sich am Ende der Musik glaubte. Nietzsche widmete diesem Umstand seinen Text Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben; „Fin du siècle“ hieß vor hundertzwanzig Jahren die Stimmung, heute leben wir in einer ganzen Epoche, die das Danach-Sein empfindet: die Post-Moderne. „Der gegenwärtige Irakkrieg war derart vorhergesehen, vorprogrammiert, vorweggenommen, vorgeschrieben und vormodelliert, dass er alle Möglichkeiten, bevor sie eintrafen, ausgeschöpft hat. Er wird derart möglich geworden sein, dass er nicht mehr stattzufinden braucht. Nichts von einem realen Ereignis ist mehr in ihm.“[1] trauerte Jean Baudrillard am Vorabend des Irakkriegs 2003. Wo keine Neologismen geprägt werden, gilt für jedes Wort Terenz’ († 159 oder 158 vor Christus) Maxime: „Es gibt nichts, was nicht früher schon gesagt worden wäre.“, oder: „Am Anfang war das Wort, seither gibt es Zitate.“ (Thomas McEvilley)

Die Geschichte wird schwerer und schwerer, was seit je so war, doch jetzt kriegen wir es fundamental zu spüren – im totalen Archiv. Die postmoderne Lösung dafür hieß: Ironie. Umberto Eco hat es in der Nachschrift zum Roman Der Name der Rose instruiert – man brauche nur die Anführungsstriche immer mitzukommunizieren, denn jede Kommunikation ist aller Wahrscheinlichkeit nach Zitat.[2] Die Unschuld ist verloren. Man nehme folglich die Ironie als Tugend und Pflicht, als technische und stilistische Herausforderung, um der Geschichte stolz zu trotzen.

Vielleicht hat jede Epoche ihre Postmoderne (und ihren Manierismus, und ihre Romantik). Das Wohltemperierte Klavier ist – technologiegetragener – postmoderner Barock, Beethovens Symphonien sind nicht einfache Symphonien, sondern retrospektive postmoderne Klassik, seine späten Fugen sind Hyperfugen, Miguel de Cervantes’ Don Quixotte ist ein Werk der Dekadenz schlechthin. Im Pop scheint es Gesetz zu sein, dass jede Dekade ihren Retro-Zwilling hat.[3] (Vielleicht hat sogar die Epoche der Postmoderne, die ideengeschichtlich in den 80ern ihren Anfang nahm, noch ihre Postmoderne.) Was kam jeweils danach?

Zumindest ist auch die Postmoderne gealtert und gewandelt: Statt der Mehrfachkodierung, dem raffinierten Hybrid aus Alltags- und Hochkultur, haben wir das Nebeneinander der Individualitäten; das postmoderne „anything goes“ stimmt materialistisch nicht, es ist in dieser Welt beileibe nicht alles möglich; das postmoderne Schlagwort „Dekonstruktion“ ist heute annähernd Stammtischjargon und ermüdet mitunter; die großen Erzählungen, die man zu Ende wähnte, können ja wieder anfangen – zumindest der Kapitalismus ist bislang nicht zu Ende erzählt: Schönheit mag keine Angelegenheit der Kunst mehr sein, aber sie bleibt eine des Heiratsmarktes. Authentizität, Ethik und Ernsthaftigkeit sind Gegenbewegungen zur Postmoderne.

Gewiss widerlegen jedenfalls die Digitale Revolution, der Clash der Kulturen und die weltweiten Finanzbeben Francis Fukujamas These aus den 1990ern, die Geschichte sei zu Ende. „Es wird immer solche geben, die meinen, wenn sie nicht weiter können, die Sprache sei erschöpft“ (Ernst Jünger).

Doch die Idee der Posthistoire steht im Raum. Sie ist zwar vorerst falsifiziert, kam aber nicht von Ungefähr. Es ist wiederum eine Frage der Perspektive, inwieweit wirklich Neues aufkommt oder doch nur Altes in Variation wiederkehrt. Zu Beginn des Personal Computers unkte man, das Herunterscrollen am Bildschirm regrediere vom Buch zurück zur Schriftrolle. Oder es gibt die These, wonach der Islam noch eine lange Geschichte vor sich habe, jene Geschichte, die der Westen hinter sich weiß: Reformation, Gegenreformation, Aufklärung, und so weiter. Man müsste bei solch einer Aussage wieder ihren Abstraktionsgrad diskutieren; was neu und was alt ist korreliert mit den Ansichten darüber, wie abstrakt oder konkret etwas ist. Dass aber verstärkt ein posthistorisches Gefühl aufkommt, lässt auf eine weitergehende Tendenz schließen.

Wir haben natürlich keine Gewissheit darüber, was die Zukunft bringt. Mit Überraschungen bleibt zu rechnen. Aber materiell zeichnen sich eindeutig Erschöpfungsprozesse ab: In der Musik etwa wurden im 20. Jahrhundert praktisch alle nur möglichen Klänge, die im Spektrum des menschlichen Ohres erzeugbar sind, entdeckt; diesbezüglich ist der Wahrnehmungsapparat endlich. Die Experten sind sich einig, dass es so gut wie keinen nie gehörten Klang mehr gibt, vergleichbar dem Periodensystem der Elemente, dem heutzutage nur noch sehr selten und unter großem Aufwand ein neuer Fund hinzugefügt wird.

[1] Jean Baudrillard, Das Ereignis, Weimar 2007, S. 8.

[2] Umberto Eco, Nachschrift zum ‚Namen der Rose’, München 1986, S. 76ff.

[3] Dazu: Simon Reynolds, The 1980s revival that lasted an entire decade, in: Guardian vom 22.1.2010, http://bit.ly/6veBSv, recherchiert am 30.8.2011.

Kreidler @Radiosendung über Schöpfungsprozesse

Heute abend, 23.03h sendet SWR 2 eine Sendung von Martina Seeber über Kreativität und Schöpfungsprozesse bei Komponisten, worin u.a. auch ich zu Wort komme.

SWR2 JetztMusik Träumen, rechnen, konstruieren, würfeln

Von Schöpfungsprozessen und kreativen Strategien

Sendung am Montag, 14.11.2011, 23.03 bis 0.00 Uhr

Von Martina Seeber

Ein Klang, schillernd in sämtlichen Farben und Tönen, so beschreibt Sofia Gubaidulina die kurz aufblitzenden akustisch-visuellen Initialzündungen ihrer Kompositionen. Der Rest sei harte Arbeit, kein Spaß. Giacinto Scelsi meditierte und improvisierte, während John Cage würfelte, um sich allzu persönlichen Entscheidungen zu entziehen. Kreative Prozesse lassen sich in der zeitgenössischen Musik auf keinen gemeinsamen Nenner bringen. Manche Methoden haben mehr mit experimenteller Physik, Malerei oder Kochkunst zu tun als mit der Ausarbeitung akustischer Einfälle. Komponieren ist eine Kulturtechnik und damit dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Darin liegt der Hauptgrund, weshalb die Hirnforschung der Entstehung von Musik bis heute nicht auf die Schliche gekommen ist. Die höchst individuellen Strategien und Schöpfungsprozesse verraten dafür umso mehr über die Künstler und ihre Zeit. Es gibt nicht eine, sondern tausende von Antworten auf die Frage: Wie kommt die Musik in die Welt?

Livestrom:

http://mp3-live.swr.de/swr2_m.m3u

Tschaikowsky, 6. Symphonie, Hörerpartitur

(via Heike Matthiesen)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

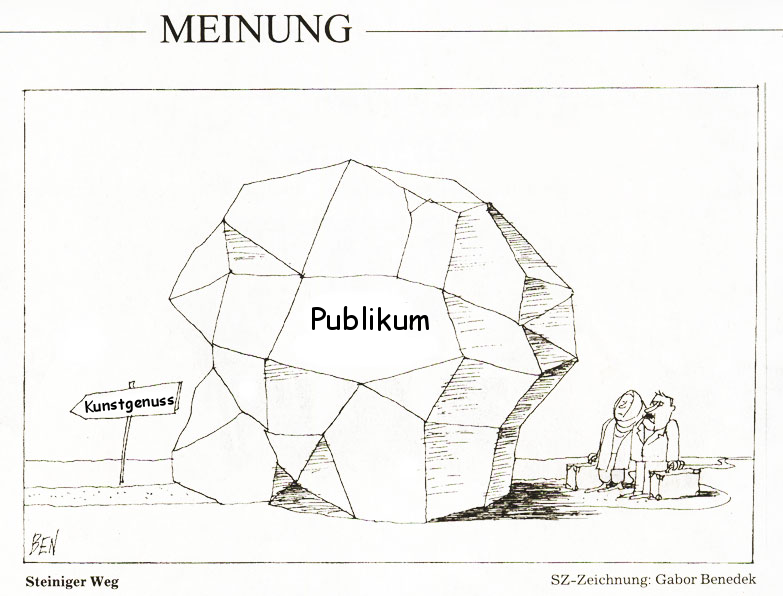

Das meint der Kulturtechno-Karikaturist dazu:*

*Ich werde in nächster Zeit öfter mal den guten alten Titanic Karikaturen-Generator einsetzen.

Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft: Tanzstile

Eine interessante Infografik über die Entwicklung der Tanzmusik in der westlichen Welt:

http://www.thomson.co.uk/blog/wp-content/uploads/infographic/interactive-music-map/index.html

(via 11k2)

Vgl:

Map of Metal

Ishkur’s Guide to Electronic Music

Siehe auch: Die „Einleitung in die Musiksoziologie“ aus Feeds. Hören TV.

Naturschönheit: Bewegungsmuster

Erstaunliche Muster, die sich bei der Bewegung unterschiedlich langer Pendel ergeben; ebenso erstaunliche Muster bei Vogelschwärmen.

Fragt sich, ob das eine mit dem andern etwas zu tun. Mit Kunst hat beides jedenfalls nichts zu tun – auch wenn die Pendel in einem Theater vorgeführt werden und zu den Vögeln Habanera-Musik erklingt.

Der Computer und die Avantgarde @Frieze

Björn Gottstein hat für die Zeitschrift Frieze einen Artikel über die Debatte um Computermusik, die seit Frühjahr 2010 läuft, geschrieben.

snip:

Obschon Musik früh und in hohem Maße von der Digitalisierung betroffen war, hat man sich im Bereich der Kunstmusik lange davor gescheut, die Konsequenzen in Bezug auf eine Ästhetik avantgardistischen Anspruchs zu benennen. Dabei geht es nicht um rein technische Fragestellungen, die in Zeitschriften wie dem Computer Music Journal hinlänglich beantwortet werden. Es geht auch nicht um ein zu verhängendes Streichquartettverbot. Sondern darum, ob und wie die Neue Musik dem Erfahrungshorizont der Gegenwart Rechnung zu tragen in der Lage ist.

http://frieze-magazin.de/archiv/kolumnen/strgaltentf-der-computer-und-die-avantgarde/

(nur für registrierte Mitglieder)

Ein Erratum des Autors ist zu korrigieren: Anders als Gottstein schreibt habe ich nicht bei Mahnkopf studiert.

In der nächsten Ausgabe der „Darmstädter Beiträge für Neue Musik“ wird es dann einen ausführlichen Text von mir geben über meine Kompositionssoftware COIT; darin gehe ich auf einige zentrale Punkte der Auseinandersetzung ein bzw. kann sie dann hoffentlich am Beispiel klären.