Zur Zeit bringe ich hier in insgesamt zwölf Teilen den Text “Das totale Archiv” als Blog-Version. Der achte Teil befasste sich mit der zunehmenden Präsenz geschichtlicher Dokumente, ergo der Geschichte. Der neunte Teil beschreibt eine der Konsequenzen daraus.

9. Die Collage ist, jetzt erst recht, die Form der Zukunft

Die Erdoberfläche ist begrenzt, nicht hingegen die digitalen Archive. Was sind die sieben Kontinente gegen das digitale Universum? Was ist das eigene Leben gegen das Panoptikum der Geschichte? Im Verhältnis zur Gegenwart wird die archivierte Vergangenheit immer mächtiger und immer präsenter.

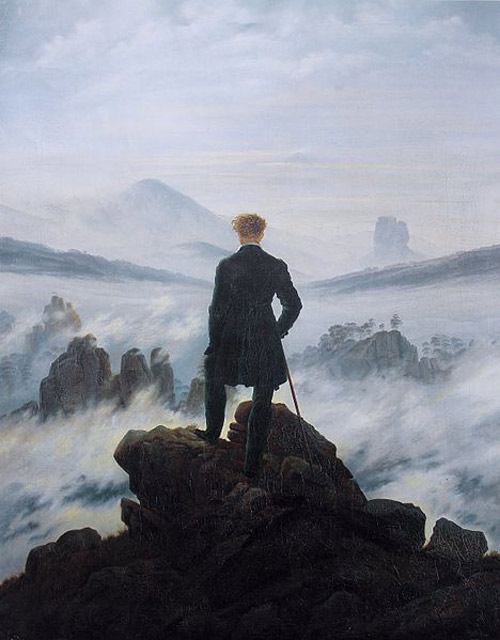

Das totale Archiv ist allerdings auch die totale Amnesie, denn alles ist immer nur winziges Fragment aus einem unfassbaren Großen, so wie selbst tausend Jahre kosmologisch noch ein Winziges sind. Jede Recherche ist Glückssache, jede Geschichtskonstruktion willkürlich. Soll man da überhaupt noch das Mögliche unternehmen und sich informieren? Das totale Archiv ist auch die totale Naivität, der Horizont ist weggewischt.[1] Theoretisch war das immer so, Unendlichkeit war immer – „Ich weiß dass ich nichts weiß“ sprach schon Sokrates, und Napoleon sekundierte: „Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat.“ Dennoch hat man seitdem viel zu wissen gemeint und mit großen Worten Geschichte geschrieben. Die Praxis arrangierte sich, pragmatische Lösungen gab es, Verdrängung funktionierte und Autoritäten schufen Gesetze. Nun aber wird die Unendlichkeit materiell und demokratisch, auf Festplatten und Displays in jeder Hosentasche, unleugbar. Und was sind wir blutjung, wie übersichtlich ist alles noch!

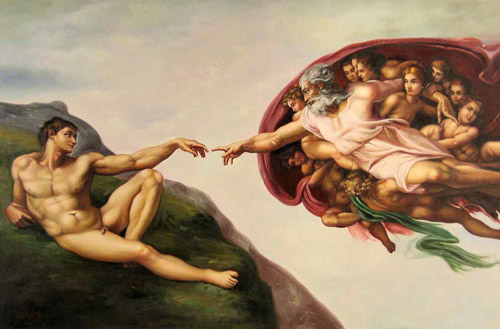

In Jorge Luis Borges’ Erzählung Der Kongress droht die Repräsentation der Menschheit mit der Menschheit selbst identisch zu werden. In dem Moment, in dem das erkannt wird, beraumt man die Vernichtung der Repräsentation an, eine gewaltige Verbrennung – doch die Idee ist in der Welt und somit schon unzerstörbar. In der Bibel verhindert Gott den Bau des Turms zu Babel, indem er die Sprachenvielfalt schafft, die Verwirrung der Menschen durch Komplexität. Der neue Turm ist jedoch eben diese Komplexität. Die Dystopien waren wenigstens überhaupt eine Perspektive, beide, religiöse wie säkulare Apokalypse, übten nötige Reduktionen von Komplexität. Nun bleibt die Abschaltung, ja, Zerstörung der Archive literarische Fiktion. Symbolisch wird sie aber sicher immer wieder praktiziert werden. Jedes „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ ist eine solche.

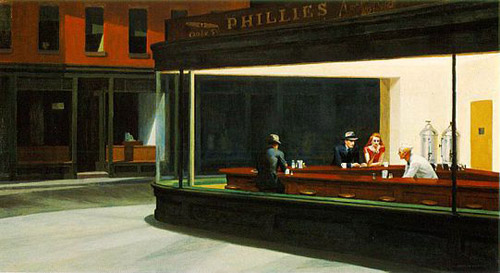

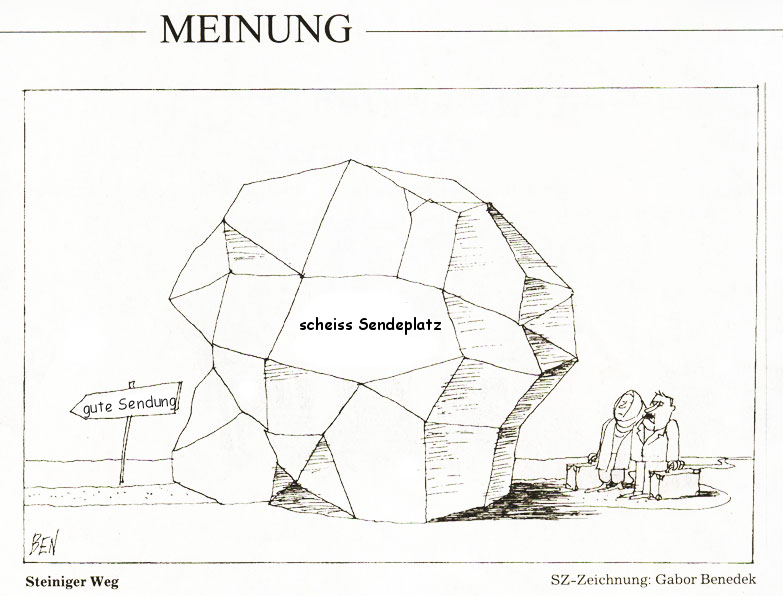

Wir wissen: Es ist irreversibel. Die Archive wuchern ins Exorbitante, jede Aktion ist, nun nachweisbar, die differente Wiederholung eines bereits Gewesenen. Auch der letzte technologische Schrei ist ein Echo. Kaum hat man einen neu erworbenen Computer aus dem Laden getragen, ist er schon veraltet – man lebt immer in der Vergangenheit. Die postmoderne Diagnose, dass wir also jetzt Re-enactmens, Re-Mixes, Aktualisierungen statt des Neuen beziehungsweise als Neues produzieren, sie gilt weiterhin, sie gilt mehr denn je, sie gilt für immer. Wie sollte dies auch überwunden werden? Die Unschuld ist verloren. Was auch immer für neue Epochen kommen, ein wesentliches Moment der Postmoderne, ob ironisch oder nicht, wird in ihnen bestehen bleiben.

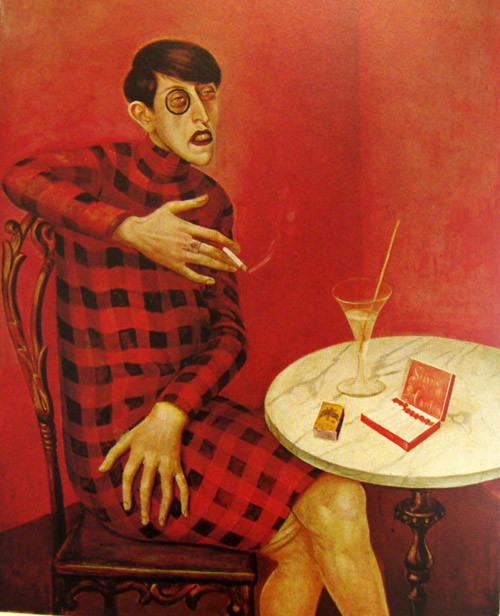

2010 erschien David Shields Buch Reality Hunger,[2] ein Manifest der Collage. Shields zerlegt den Realitätsbegriff, kritisiert die Romanform und plädiert für ein freizügigeres Urheberrecht. Über 600 kurze Abschnitte, oft Zitate, montiert der Autor. (Nur zähneknirschend führt er auf Druck des Verlags hinten Quellennachweise an.[3]) Ein Werk ist heute vor allem die gigantische Lektüreleistung, die ihm vorausgeht. Das Feuilleton war gespalten: Verwundert fragte ein Schweizer Rezensent, ob es denn in Amerika keine Postmoderne gegeben hätte. Natürlich hat sie das, aber sowenig man fragen kann, was denn nach Monarchie und Demokratie als nächstes kommt, kann man mit Blick auf den Kalender nun erwarten, dass die Postmoderne vorüber sein müsse. Auch wenn es die oben genannten Ermüdungserscheinungen und Gegenströmungen gibt, zeigt sich bei der Digitalisierung, dass sie zwar eine Medienrevolution darstellt, aber bislang nicht so sehr eine neue Epoche begründet, als dass sie postmoderne Phänomene, voran den Pluralismus, noch potenziert. So gesehen waren die 80er und 90er erst prä-postmodern. Bei allen Fachdiskussionen um Moderne, Postmoderne, reflexive Moderne oder zweite Moderne sollte man auch respektieren, dass im Alltag für die gegenwärtige Situation mittlerweile ein unprätentiöser Postmoderne-Begriff gebräuchlich ist.

Die heutigen Technologien sind immer auch Speichermedien, und sie speichern nie einfach nur den einen Vorgang, den man eingibt, sondern auch Kontext und Geschichte, so wie praktisch jedes Foto auch ein Zitat von Dingen beinhaltet. Die Datei hat nicht nur einen Inhalt, sondern auch eine Form, die der benutzten Software; und in Zeiten der digitalen Vernetzung ist jedes Zeichen ein potentieller Link ins totale Archiv, jede Datei ist ‚soft’. Man ist heute sensibilisiert genug, im Speichervorgang schon einen Remix zu erkennen. Und da heute also Paneklektizismus ist, ist es müßig, noch von Eklektizismus zu sprechen. Die postmodernen Techniken werden Standard, darum braucht es dafür eigentlich kein Manifest mehr. So ist die Collage nicht mehr nur Kunstform, sondern ein ubiquitäres Prinzip, seien es Wikipedia-Artikel, Schönheitsoperationen und Genderattribute, modulare Möbel, die Mischkalkulation prekärer Arbeitsverhältnisse, Patchwork-Familien, die Multikulti-Gesellschaft oder Lebensphilosophien.

Collage, Assemblage, Musique concrète, Bricolage, Pastiche, Cover-Version, Intertextualität, Remix, Sampling, Appropriation Art, Bastard Pop, Patch-Work, Mash-Up – man kann die Idee als alten Hut abtun (wie man ja auch immer mehr in alten Werken, zum Beispiel der Zauberflöte, eine Collage erkennt), und doch, ob man will oder nicht, ist sie das Signum des Internetzeitalters, seine typischste Form. Gottfried Benns Aussage, „Die Kunst der Zukunft wird die Collage sein“, war weitsichtiger, als man dachte.

[1] Chris Anderson vom Wired Magazine spricht vom „Petabyte Age“, dessen Datenmassen nur noch mit sehr selbständig arbeitenden (und nicht mehr durchschaubaren) Algorithmen bewältigt werden können. Er kündet daher das Ende der Wissenschaft in der uns bekannten Form an. Chris Anderson, The End of Theory – Will the Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete? In: Edge vom 30.6.2008, http://bit.ly/S0Xq, recherchiert am 30.8.2011.

[2] David Shields, Reality Hunger, München 2011.

[3] Was vielleicht aber auch nur von Shields so dargestellt wird.