Der Fonds experimentelles Musiktheater hat mich vor einiger Zeit um ein kleines Statement zu dem Fonds gebeten. That’s it:

Autorenmusiktheater, Konzeptmusiktheater

Die Idee des Fonds experimentelles Musiktheater ist, dass ein Team jüngerer Künstler ein Opernhaus in Nordrheinwestfalen und dessen Publikum mit neuen Ansätzen aufmischt.

Es muss aufgemischt werden, keine Frage! Wobei das in meinem Fall (Musiktheater im Revier Gelsenkirchen) weniger beim Haus als bei dem Publikum nötig war. Jedenfalls kann man sich nur wünschen, Initiativen dieser Art gäbe es noch hundert mal mehr.

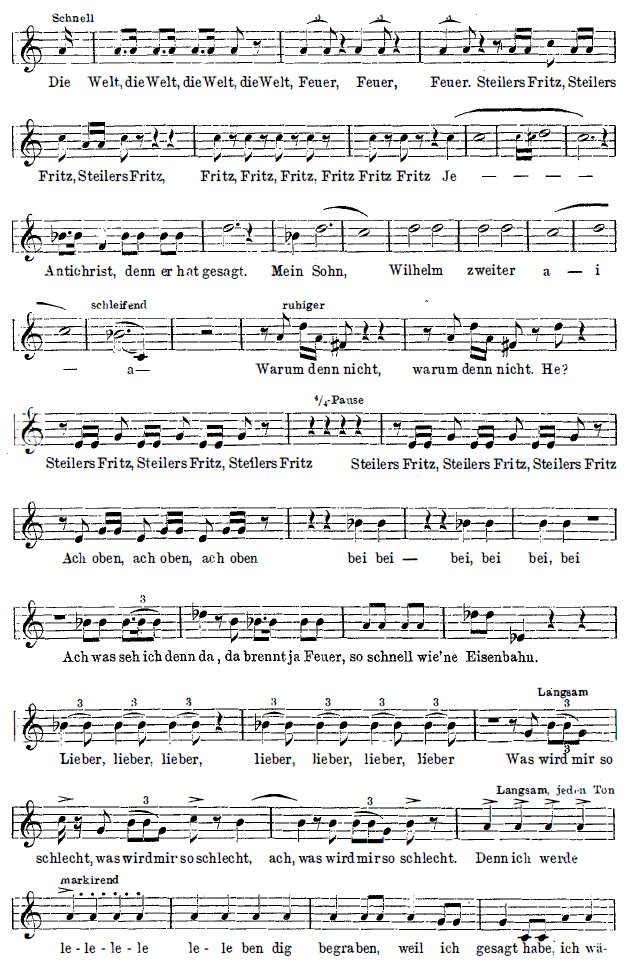

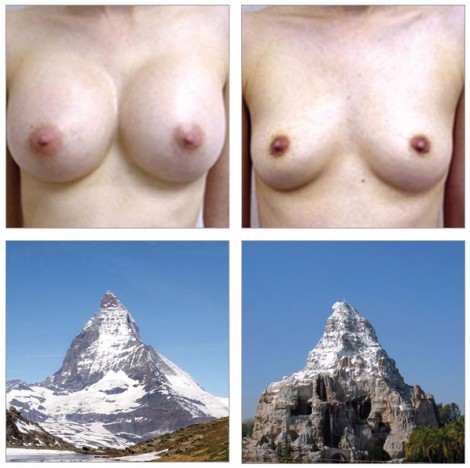

Etwas weniger richtig erscheint mir, dass der Fonds (vielleicht weil die Geldvergabe sonst zu unsozial wäre?) auf den Kollektivgedanken fixiert ist. Zugespitzt: Die Jury sucht einen begnadeten Librettisten, einen genialen Komponisten, einen kongenialen Regisseur und einen fantastischen Bühnenbildner – damit das 400prozentige Gesamtkunstwerk herauskommt? Meiner Ansicht nach ist bei vielen neuen Musiktheaterproduktionen gerade das Problem, dass zu viele Köche den Brei verderben. Ich kenne fast keine kongeniale Text-Musik-Symbiose im Theater. Beim Wozzeck hat es funktioniert, aber auch da hatte der Komponist das letzte Wort, denn der Dichter war schon lange tot. Nicht ohne Grund gibt es andernorts die Bewegung des Autorenfilms, um die Arbeitsteiligkeit wenigstens zu mindern. Ich glaube, Musiktheater ist gar nicht der Ort, an dem verschiedene Künste zusammentreten, sondern verschiedene Medien: Es braucht nicht unbedingt Literatur, es braucht nicht ständig Musik, es braucht vielleicht mehr wirkliche Welt als artifizielle Kulissen, es braucht womöglich mehr Freilauf als eine stramme Durchinszenierung. Damit könnte auch der Fonds noch experimentieren.

Johannes Kreidler, September 2011