Georges Braque: Obstschale und Glas, 1912, Kohle u. geklebtes Papier.

Pablo Picasso: Stillleben mit Rohrstuhlgeflecht, 1912, Collage.

Die ersten Collagen, damals auch „Klebebilder“ oder „das neue Material“ genannt.

Georges Braque: Obstschale und Glas, 1912, Kohle u. geklebtes Papier.

Pablo Picasso: Stillleben mit Rohrstuhlgeflecht, 1912, Collage.

Die ersten Collagen, damals auch „Klebebilder“ oder „das neue Material“ genannt.

Ich habe längst aufgehört, alleine zu komponieren.

Meine Ansprüche an das Kunstwerk sind derart gestiegen, und die Welt heute ist so komplex, dass ich auf einige Hilfe angewiesen bin. Man sollte sich ja keiner technischen und menschlichen Hilfsmittel enthalten, denn sonste würde das ja nur bedeuten, sich künstliche Probleme zu schaffen. So wie ich ein Instrumentalensemble zur Aufführung brauche, nehme ich eben auch eine Legion an Arbeitskräften für die Komposition in Dienst. Es gibt viel zu viel, was ich nicht kann und mich sonst einschränken würde. Erst dieses Arsenal an Möglichkeiten ermöglicht mir die heute gebotene Materialbeherrschung und Flexibilität.

1. Marktforschung. Mein Recherche-Team besucht Festivals, hört Radiosendungen, außerdem geht es auf Kunstausstellungen und zu Theaterpremieren, aber vor allem durchforstet es das ganze Internet, also Podcasts und Musikblogs weltweit, nach neuesten Trends und Techniken, sprich: nach dem Zeitgeist. Des weiteren werden Facebook-Umfragen durchgeführt, Ideen an Probanden getestet, Hochleistungscomputer ermitteln statistische Trends und evaluieren Ästhetiken.

Es geht hierbei nicht darum, die Formel für das „perfekte“ Stück zu ermitteln, sondern schlichtweg um Weltaneignung.

2. Ein Kreativteam entwickelt Ideen – Originalität ist Pflicht!; alle erdenklichen Kreativitätstechniken (Brainwriting, Edison-Prinzip, Kopfstandtechnik, Mind Mapping, Galeriemethode, KJ-Methode, Bisoziation, Zufallstechniken, Tilmag-Methode usw.) kommen zum Einsatz. Ein eigenes Büro ist allein für Titelfindung und Programmtext zuständig. Die Hintergrundphilosophien werden in einem Think Tank in Connecticut entwickelt, von dort bekomme ich auch meine Vorträge geschrieben.

3. Ein Subunternehmen von Soft- und Hardwareentwicklern bleibt auf dem aktuellen Stand der Audio-Technik, besorgt Lizenzen von Fremdtechnologie (vielleicht betreiben sie auch Industriespionage, ich überlasse das ihnen) und entwickelt selber Software und Geräte.

4. Die Ausarbeitungsfirma schreibt die Partitur und erstellt die Elektronik. Ich bin dabei fast nie zugegen, was auch besser so ist, bzw. will man mich da auch gar nicht sehen; ich würde das Produkt eher verschlechtern. Ein Detektiv macht aber Stichproben. Ich höre das Stück meistens erst im Konzert.

Den Großteil übernimmt ohnehin maschinelle Intelligenz. Längst wäre all das nur von Menschenhand und -hirn nicht mehr umsetzbar.

5. Die „Special-Effects“-Abteilung optimiert die ganze Partitur und löst klanglich schwere Aufgaben. Wir haben hierfür Spitzenkräfte aus aller Welt gewinnen können. Abwerbungen – man spricht nicht gerne darüber – kommen natürlich auch vor. Die Politik hingegen freut sich sehr darüber, dass wir nächstes Jahr eine eigene Akademie für Nachwuchs gründen.

6. Ich bin bei all dem der Chef, der das Ganze koordiniert, am Ende die Verantwortung übernimmt und die „Marke“ bildet. Ich bin die öffentliche Person des Ganzen, stehe für Interviews zur Verfügung, repräsentiere in Konzerten und bin auf den Partys. Machen wir uns nichts vor: Die Kunstproduktion ist diktatorisch. Es gibt „Schwarmintelligenz“, aber keinen Kunstkommunismus. In der Kunst braucht es viele Hände und Hirne, jedoch einen Mastermind, der alles zusammenhält, der den Produktionsgeist wach hält, der bezahlt und der überhaupt die richtigen Leute findet und versammelt.

Ich beschreibe dies, weil es darum geht, möglichst bewusst zu praktizieren, was subkutan als Prinzip eh immer mehr waltet. Das alles soll ins Werk gesetzt werden. Sowieso ist solche Arbeitsteilung in der Bildenden Kunst Jahrhunderte alt (Rubens’ Atelier war bereits eine Fabrik).

Es geht überhaupt nicht darum, Geld zu erwirtschaften – das ist in der Neuen Musik ja fast nicht möglich. Tatsächlich sind die Produktionskosten ungleich höher als die Einnahmen aus dem Kunstwerk. Akquise, Fundraising und Lobbyarbeit gehören darum gleich an den Beginn des Produktionsplans.

Es geht darum, ein hypermodernes Kunstwerk zu schaffen.

Ganz gelegentlich verspüre ich den sentimentalen Wunsch, einmal selbst Hand anzulegen. Dann heuere ich bei einer anderen Komponistenfirma als einfacher Arbeiter an. Ich weiß meist gar nicht, für wen ich dann arbeite; einmal habe ich, Jahre später, im Konzert zufällig ein Stück wiedererkannt, an dem ich einen bescheidenen Anteil habe. Ein anderes Mal offenbarte sich irgendwann, dass es ein Zulieferbetrieb meines eigenen Konzerns ist, in dem ich tätig bin. Ich merkte es daran, dass so eine typische Skandal-Sache inszeniert wurde, die mir einigermaßen zuwider war. Ich kündigte. (Später las ich in der Zeitung, dass das Stück ein großer Erfolg wurde.)

Mittlerweile ist der Weltmarkt für Kunstmusik zwischen vier Konzernen aufgeteilt – einem eher nach der klassischen Musik orientierten, einem eher spielerischen, einem eher konzeptuellen und einem eher abstrakten Programm angehörigen –, von dem immerhin einer meinen Namen trägt. Unschöne Patentprozesse und Kartellverfahren überschatten allerdings die Kunstwelt. Ich bin derweil vereinsamt und lasse mich gar nicht mehr blicken. Einmal juckte es mich tatsächlich, mal wieder auf ein Notenblatt zu schreiben, was reichlich lächerlich ist. Das wäre wie wenn ich von Hand ein Auto bauen wollte, mit dem ich dann mit Mercedes und Porsche konkurrieren wollte.

Mein Konzern verbreitet zur Zeit einen Text, in dem man mich zur mythologischen Gestalt machen will. Man erhebt mich zu einer unbekannten Größe im ganzen Prozess, niemand weiß, was ich, der ja firmiert, eigentlich für einen Anteil an den Kunstwerken habe, wer ich überhaupt bin, ja ob es mich überhaupt gibt. Ich fühle mich außerstande, dem etwas dagegenzuhalten.

Unbekannter Maler: „Grammophonkonzert im Beethovensaal“ (1889) (Ausschnitt).

Das Original liegt nicht vor, eine Reproduktion stammt aus dem Bildarchiv Marburg. Abgedruckt in: Musik-Konzepte XI/2008, S. 182.

Das Bild war ironisch gemeint, es sollte die Anti-Utopie von Lautsprechermusik im Konzertsaal darstellen.

28.4.2012

Studie für Klavier, Audio- und Videozuspielung

Rei Nakamura, Klv / Leeds University

27.4.2012

Musik als Material

Tagung / Universität Witten. Mit einem Beitrag von Johannes Kreidler

25.4.2012

Studie für Klavier, Audio- und Videozuspielung

Rei Nakamura, Klv / Falmouth University Cornwall

20.4.2012

Compression Sound Art & product placements

Screening / „Zwischen den Ohren: Copy Paste“ / Hannover, Stadtteilzentrum Nordstadt, 20h

17.4.2012

Musik mit Musik. Texte 2005-2011

Buchveröffentlichung / Wolke-Verlag

16.4.2012

untitled performance #3 (Ning Version)

Ning Ensemble, Gallery UKS Oslo / Norwegen

15.4.2012

Hitler’s Rage bolero’d & Die inoffizielle Darmstadt-Hymne 2010

Sonarcities / Dortmund

Ab 1904 erschienen Georges Drucke in einer eigenen Drucktype, der so genannten St.-G.-Schrift,[1] die vorgeblich auf Georges eigener „Handschrift“ basierte.

Für die Gedichtbände Stefan Georges wurden ab 1904 eigene Typen verwendet. Die Konstruktionsprinzipien der mit diesen gedruckten Schrift: Sie ist serifenlos mit optisch gleichbleibender Strichstärke. Die Variation in der Strichstärke zum optischen Ausgleich wird mit der – dem strengen Programm einer fortschreitenden Formalisierung unterworfenen – Weiterentwicklung der St.-G.-Schrift, die sich in mehreren Stufen bis 1909 bzw. 1927 vollzog, zurückgenommen, so daß eine Klassifikation zwischen älterer Grotesk und geometrischer/konstruierter Grotesk sinnvoll erscheint. Die gedruckte »George-Schrift« weist gewisse Ähnlichkeiten mit der von George ab 1897 mit der Hand geschriebenen »Stilschrift« auf, was zur Verwechslung und fallweisen Gleichsetzung beider Schriften führte.

(via Schrift & Charakter)

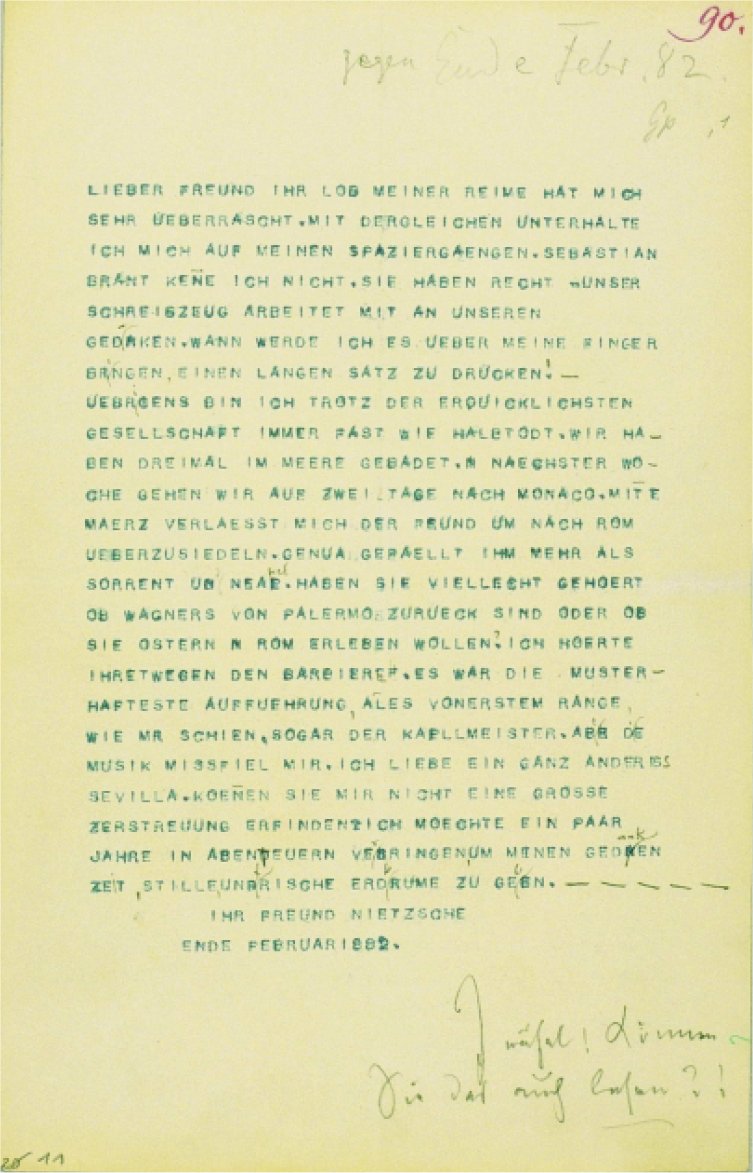

Noch bevor die Schreibmaschine ihren Durchbruch hatte, benutzte Friedrich Nietzsche bereits eine Zeitlang eine.

„Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken.“

(vgl. ICH SCHREIB NICHT MIT DER HAND ALLEIN, / DER FUSS WILL STETS MIT SCHREIBER SEIN – / FEST FREI UND TAPFER LAEUFT ER MIR / BALD DURCH DAS FELD BALD DURCHS PAPIER.“)

Und der berühmte „Freud’sche Vertipper“:

http://www.stephan-guenzel.de/Texte/Guenzel_Nietzsche-SM.pdf

Update: Frühe Ascii-Art (1948) – Dank an Anton!

Neue Technologien schaffen ganz neue Kompositionsfelder. In Zeiten des Schnurtelefons wäre man im Leben nicht darauf gekommen, sich Klingeltöne zu kaufen. Wenn des Elektroauto kommt, wird man sich Motorenimitate runterladen.

Ach, der Willie wieder mal, mit seiner aufgetunten Kiste. Ich denke, ich werde ihm zu Ostern ein besseres Sound-Update schenken. Sein Opel wird sich dann wie ein Porsche anhören. Obwohl die mittlerweile ganz schön hinterher sind bei Porsche, nachgemachte Klänge abzumahnen.

(via buzzriders)

Herrlich absurd! Claude Closky hat die Zahlen von „One“ bis „Thousand“ alphabetisch geordnet.

Das Verfahren wird oft verwandt (hier zB eine Rede von George W. Bush alphabetisch geordnet von Lenka Clayton), aber mit Zahlen hat es doch noch einen Clou mehr.

(via ubu)

Übrigens sind die Suren im Koran der Länge nach geordnet.

Früher auf Kulturtechno: Hitler bolero’d.

Ein schönes Blog mit den letzten Werken bekannter Künstler: http://endpiece.tumblr.com/

Keith Haring (1958-1990). Unfinished painting, 1989.

Edward Hopper (1882-1967). Two Comedians, 1966.

Jean-Michel Basquiat (1960–1988). Riding with Death, 1988.

Michelangelo (1475–1564). Pieta Rondanini (unfinished) 1564.

(via unhappy readymade)