Futurismus: Wissenschaftler der University of California, Berkeley, rekonstruieren mit Hirnstrommessgeräten visuelle Reize im Gehirn.

Imagine tapping into the mind of a coma patient, or watching one’s own dream on YouTube. With a cutting-edge blend of brain imaging and computer simulation, scientists at the University of California, Berkeley, are bringing these futuristic scenarios within reach.

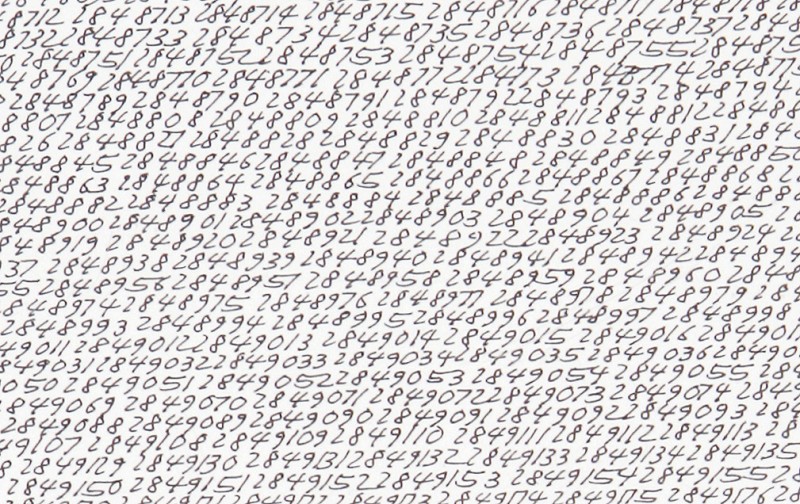

Using functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and computational models, UC Berkeley researchers have succeeded in decoding and reconstructing people’s dynamic visual experiences – in this case, watching Hollywood movie trailers.

As yet, the technology can only reconstruct movie clips people have already viewed. However, the breakthrough paves the way for reproducing the movies inside our heads that no one else sees, such as dreams and memories, according to researchers.

“This is a major leap toward reconstructing internal imagery,” said Professor Jack Gallant, a UC Berkeley neuroscientist and coauthor of the study published online today (Sept. 22) in the journal Current Biology. “We are opening a window into the movies in our minds.”

Interessant an der Methode ist desweiteren, dass zur Re-Synthese Material aus dem ‚totalen Archiv‘ benutzt wurde, also ein gigantisches Mashup (SpOn):

Die Testpersonen sahen sich neue Filme an, die sich von dem Material des ersten Durchlaufs komplett unterschieden. Allein auf Basis der Daten zur Gehirnaktivität rekonstruierte das Programm die gesehenen Filmszenen. Es griff dazu auf einen Pool aus 18 Millionen Sekunden willkürlich ausgewähltem YouTube-Material zurück und suchte nach Filmszenen, die den zuvor gelernten Hirnaktivitätsmustern am ehesten entsprachen.

Einmal mehr zeigt sich, wie die heutige Quantität an verfügbaren Daten im Netz neue Technologie erst ermöglicht.

Jetzt wäre natürlich auch interessant, was da klanglich rüberkäme.

(via Neatorama)