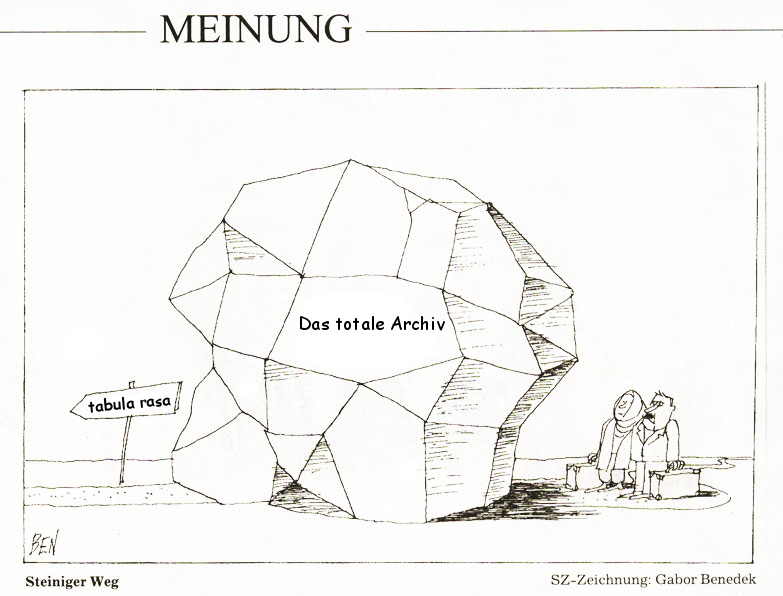

Zur Zeit bringe ich hier in insgesamt zwölf Teilen den Text “Das totale Archiv” als Blog-Version. Der neunte Teil ging dem Umstand nach, dass die Collage, jetzt erst Recht, die Form der Gegenwart und Zukunft ist. Ehe der elfte Teil Kunst des totalen Archivs benennt, besprechen wir jetzt Designformen des totalen Archivs.

10. Designformen des totalen Archivs

Die Informationsfülle braucht in den verschiedenen Bereichen designerische Lösungen. Es ist aufschlussreich, einmal dort zu schauen, wo am meisten Geld für Designer ausgegeben wird – bei den Technologieriesen. Firmen wie Apple oder Google haben Antworten auf die informatorische Komplexität gefunden. Das Erfolgsgeheimnis von Apple war und ist es, komplizierte Hard- und Software in blitzblankes Design und genial-intuitive Bedienbarkeit zu packen,[1] ebenso wie Google mit seinem einfachen Suchschlitz.

Wenn auch das totale Archiv erdrücken mag, materiell schafft es riesigen Freiraum. Die Bibliotheken können geräumt werden, weil ihre Bücher auf Datenträger einmagnetisiert sind. Merkwürdig leer steht die Eingangshalle der Berliner Staatsbibliothek da – der Architekt Hans Scharoun sah sie für die heute entbehrlichen Karteikästen vor. Die Oberflächen werden sauber.

David Shields hat es vorexerziert: Sein Buch Reality Hunger ist gespickt mit Zitaten, aber keines ist im Fließtext gekennzeichnet, jedes Zitat ist sein Zitat, er hat es gefunden und platziert, wozu gehört, dass er nach Gutdünken umformuliert, kürzt und addiert. Es braucht kaum noch gesagt zu werden: Die Urheber ließen sich ja bei Interesse googeln. Auf dem E-Reader befindet man sich mit einem Klick neben dem Text in den Untiefen des totalen Archivs; aber darum lässt man’s oben besser aufgeräumt. Das ist Google-Design; Minimalismus ist das designerische Gebot der Stunde. Und in der Musik weicht das zelebröse Schallplatten- und CD-Album der lieblosen Anhäufung tausender Musikstücke auf einem mikroskopischen Datenträger; dem begegnet Apple mit der polierten Oberfläche des iPods und seinem coolem Markenimage.

Man kann durchaus bedauern, dass statt dem ganzen Album einzelne Musiktitel ausgewählt werden. Ein großer Wert der Kunst ist, dass sich Erfahrungen erzwingen lassen, überhaupt Qualitäten der Zeitgestaltung möglich werden, wenn der Zuschauer im Theater quasi eingesperrt ist. Die Technologien der Individualzeit machen es time-based-media schwer. Links müssen ferngehalten werden, für einen Moment gilt es, einen harten Rahmen zu schaffen – YouTube auf Vollbild und Stuhl einen Meter weg von Maus und Tastatur! Die Fernsehpassivität war besser als ihr Ruf, wie sich im Nachhinein zeigt. Aber die Zunahme von Interaktivität und Optionalität ist nicht aufzuhalten. Im Einzelfall erfordert es gewiss Strategien der Abgrenzung, doch ist andererseits Durchlässigkeit Pflicht.

Ein Modell für Interaktivität wäre, dass der Grad der Komplexität frei zu wählen ist (aber das eine auf das andere neugierig macht). Die Collage verläuft vertikal: Man kann sich mit der Oberfläche des Betriebssystems zufrieden geben, eigene Icons wählen oder bis tief in den Code sich alles nach eigenen Wünschen modifizieren. So ist heute auch ein Buch umgeben von Videos, Zusammenfassungen, Interviews mit dem Autor, selbstverständlich dem Hörbuch, es gibt Lesungen und Sekundärtexte. Nur ein Polywerk ist noch ein Werk. Der Komponist Patrick Frank gruppiert zu seinen musikalischen Arbeiten Annoncen, Filme, Texte, Websites und ganze Bücher und Symposien. Der Pluralismus muss sich nicht in ein und demselben Werk realisieren, sondern geht heute eher in einem Medienbündel von mehreren Einheiten auf; nicht Multimedia, sondern Polymedia. Vielleicht verschwimmt dann sogar der Punkt, von dem aus die Kreise zu ziehen begannen. Statt eines evidenten Zentrums transzendiert ein Konzept heraus, und der Trailer ist schon der Film. Entsprechend teilt sich die Rezeption: Jonathan Meese schreibt zu jedem Werk ein Manifest, und manche schätzen diese oder den Performer Meese mehr als die bildnerischen Objekte, andere just umgekehrt.

Logischerweise ist die Gegenbewegung, ein umso fein säuberlicher abgegrenztes Werk in Einzelmedium dann ebenso denkbar, und tritt prompt bei Apple auf: die App, das vehement nach außen abgedichtete Einzelprogramm. Aber den Charakter des Überheblichen oder Solipsistischen, und in Apples Fall des Proprietär-Gewaltsamen, bekommt es unweigerlich, so wie ein reiner Textvortrag ohne PowerPoint heute halbgar anmutet, bestenfalls ausgewiesen insulär. Die Subtexte des totalen Archivs liegen immer dicht darunter. Eine bare Authentizität und konzentrierte Monomedialität mag man sich zwar zuweilen wünschen, aber wir leben irreversibel im Zeitalter der digitalen Auffächerung. Dort ist Virginität wohl Sünde.

[1] Dazu: Falk Lüke, Der mit dem Apfel, in: taz vom 26.8.2011, http://bit.ly/ovBWJr, recherchiert am 30.8.2011.