Alle Welt arbeitet heute mit grafischen Mitteln zur digitalen Klangsynthese und -sequenzierung; meine Variante davon ist COIT. Der Pionier hierfür ist jedoch unumstritten Iannis Xenakis mit seinem UPIC-System.

UPIC is a computerised musical composition tool, devised by the composer Iannis Xenakis. It was developed at the Centre d’Etudes de Mathématique et Automatique Musicales (CEMAMu) in Paris, and was completed in 1977. The name is an acronym of Unité Polyagogique Informatique du CEMAMu. Xenakis used it on his subsequent piece Mycènes Alpha (1978), and it has been used by composers such as Jean-Claude Risset (on Saxatile (1992)), Takehito Shimazu (Illusions in Desolate Fields (1994)), Aphex Twin, Mari King [1], and Curtis Roads.

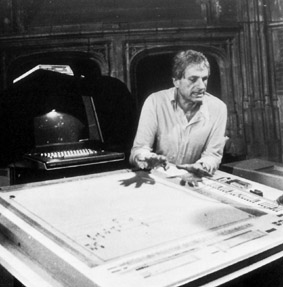

Physically, the UPIC is a digitising tablet linked to a computer, which has a vector display. Its functionality is similar to that of the later Fairlight CMI, in that the user draws waveforms and volume envelopes on the tablet, which are rendered by the computer. Once the waveforms have been stored, the user can compose with them by drawing „compositions“ on the tablet, with the X-axis representing time, and the Y-axis representing pitch. The compositions can be stretched in duration from a few seconds to an hour. They can also be transposed, reversed, inverted, and subject to a number of algorithmic transformations. The system allows for real time performance by moving the stylus across the tablet.

Tatsächlich wünschte Xenakis, dass mithilfe eines solchen grafischen Notationsprogrammes auch Kinder und Laien Neue Musik schaffen können.

Für das erste von Xenkais mit UPIC komponierte Werk, Mycènes Alpha, hat jemand ein Video erstellt, bei dem man die Grafiken synchron zur Musik sieht. Thanx!

Und zum Tonbandstück Persepolis hat Daniel Teige eine Partitur angefertigt.