Kürzlich hatte ich hier Harry Lehmanns Text „Die gehaltsästhetische Wende der Neuen Musik“ verlinkt, den nun Stefan Hetzel drüben im Bad Blog kommentiert hat. Hetzel befasst sich vor allem mit der umstrittenen Technologie des „ePlayer“ – darum möchte ich an dieser Stelle ein Kapitel aus dem Text „COIT“ bringen, der meine gleichnamige Software beschreibt und erstmalig in „Musik mit Musik. Texte 2005 – 2011“ erschienen ist; daraus das Kapitel zum „ePlayer“:

ePlayer

Ein Novum sind die Sample-Datenbanken von Instrumenten. Mittlerweile kann jeder einzelne Klang eines Instruments in all seinen Schattierungen hochwertig aufgenommen, gespeichert und abgerufen werden. Das verdankt sich den heutigen Speicherkapazitäten und Rechenleistungen. Aus diesen Atomen lässt sich dann theoretisch jede instrumentale Klangverbindung synthetisieren. Der Philosoph Harry Lehmann hat die realistische Abspielfunktion jener speziellen Samples »ePlayer« getauft.[1]

Zum ersten Mal verwendet habe ich solche Samples 2005 im Klavierstück 5. Die Idee war, glissandierende und über den Ambitus gehende Klaviertöne, also real unspielbare Aktionen, mit dem Live-Klavier zu kombinieren. Im Internet fand ich sogleich einen Satz Klaviersamples, mit dem ich das durchführen konnte. Im Konzert dann funktionierte die Mischung von Live-Klavier und zugespielten Klaviersamples verblüffend gut, oft konnte man nicht unterscheiden, woher was kommt, live oder von der Zuspielung.

Danach begann ich systematisch, Instrumentensamples zu sammeln oder selber aufzunehmen (gegenwärtig besitze ich rund 50 Gigabyte). Auch fing ich damit an, Aufnahmen von Stücken durch gemischte Verfahren zu erstellen: Teilweise wurden Ensembles komplett aufgenommen, oder die Musiker wurden in einzelnen Sessions via Clicktrack aufgezeichnet, sodass sie später synchronisierbar waren, oder ich habe sie mit mehr oder weniger hohem Anteil an Instrumentensamples ergänzt. 2007 war es so weit, dass ich ein ganzes Ensemblestück mittels ePlayer komponieren und zu einer Aufnahme zusammensetzen konnte: die 3300 Klänge; gleichsam war die massenhafte Verfügbarkeit von Klängen Thema. Im November 2008 wurde das Stück aufgeführt und prompt fiel ein Schlagzeuger aus. Es blieb nichts anderes übrig, als seinen Part als ePlayer zuzuspielen – was nicht weiter auffiel. Ähnlich erging es mir bereits im Frühjahr mit einer Aufführung von Dekonfabulation, als ebenfalls der Schlagzeugpart wegen eines erkrankten Spielers zugespielt werden musste.

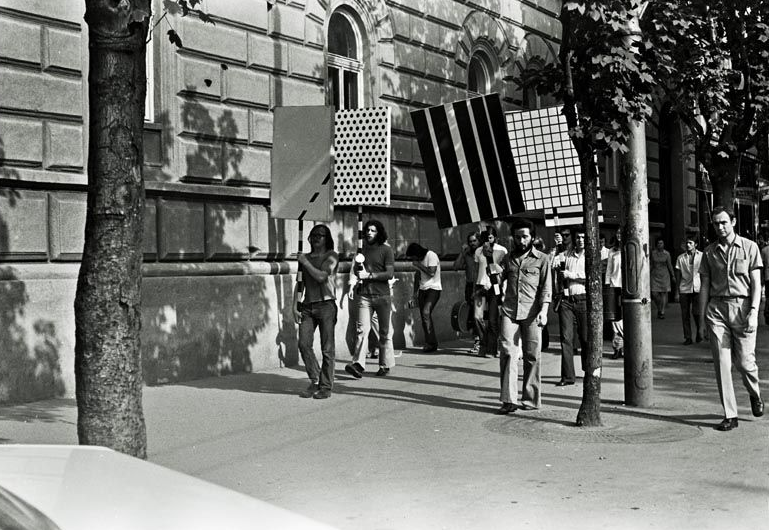

Dennoch erschien mir das bis dahin mehr als Notbehelf. Die Aura und Einmaligkeit des ausführenden Musikers ist ein hohes Gut, und wenn zu viele Spieler fehlen, fehlt etwas (und die menschliche Stimme in Elemente zu zerlegen ist bislang fast unmöglich). Im ePlayer liegt aber ein beträchtliches Potenziel für das Komponieren, bei der Erstellung von Aufnahmen und bei der Aufführung – das hat mir erst Harry Lehmann zu Bewusstsein gebracht. So habe ich bei der Uraufführung des Stückes Fremdarbeit (2009), in dem es um ökonomische Effizienz geht, erstmals die Technik mit Nachdruck exponiert, als Konzept.

Seit Living in a Box (2010) kombiniere ich gezielt im Konzertsaal die Live-Instrumente mit den Möglichkeiten der ePlayer. Diese sind:

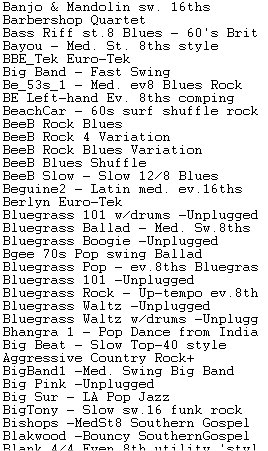

– beliebige Mengen, wie 40 Posaunen, und menschenunmögliche Virtuosität (wie Conlon Nancarrow mit dem PlayerPiano schon vor Jahrzehnten verwirklichte, was jetzt aber mit allen Instrumenten möglich ist, also zum Beispiel PlayerTrompete, PlayerMarimba oder ein ganzes PlayerEnsemble)

– Glissandi jeder Steigung und Mikrointervalle selbst in unhörbaren Abstufungen, beispielsweise Glissandi und Sechzehnteltöne von Klavierklängen

– unmögliche Register durch Transpositionen, zum Beispiel das Klavier in der sechsten Oktav

– hybride Instrumente, deren Samplesätze aus diversen Ausgangsaufnahmen gekreuzt wurden, etwa ein Klavier-Vibraphon oder ein Geigenkratzen hinterm Steg mit Trompeten- oder Kettensägenanteil.[2]

Seit das musikalische Material über die einfachen Tonhöhen weit hinausgegangen ist, hat das Klavier als Arbeitsplatz des Komponisten ausgedient. Wer Geld und die Fähigkeiten besaß, konnte vielleicht noch ein Cello oder eine Flöte zur Hand haben, worauf sich ein extremes Pizzicato oder ein Luftgeräusch ausprobieren ließ; letztlich war aber der taube Beethoven zum Urbild des Komponierens im 20. Jahrhundert geworden: Man musste sich am Schreibtisch all die erforschten Instrumentalmöglichkeiten und vor allem -kombinationen im Kopf vorstellen.

Bald nach Beginn der Arbeit an COIT habe ich die ePlayer-Technik implementiert, damit ich instrumentale Klänge neben den elektronisch produzierten auf derselben Ebene parat habe und mir die Komposition immer gleich anhören kann. Vor allem ermöglichte dies, zu experimentieren, Dinge auszuprobieren, die man erst hörend beurteilen kann – vormals war das nahezu unmöglich, denn wer hat schon ein ganzes Instrumentalensemble im Arbeitszimmer. Alles in allem unterstützen die Instrumentensamples das Komponieren ungemein, wenn es auch auf Dauer einige Konzentration beansprucht, sich immer so viel anzuhören.

Das Verfahren ist umstritten.[3] Noch sind die Instrumente nicht umfassend durch Samples abgebildet, und das Abspielen am Computer entspricht nicht exakt dem, wie ein Mensch ein Instrument spielen würde, darum gibt der Rechner teilweise keinen realistischen Eindruck wieder. Hier ist noch immer die praktische Erfahrung und Vorstellungskraft gefragt (und manchmal ist die Vorstellungskraft alleine auch ein starkes Medium). Ich sehe bei der Technik aber erherbliches Optimierungspotenzial. Vielleicht liegt die Lösung nicht nur in der Zahl der aufgenommenen Samples, sondern auch bei der Kombination von Sampling und anderen Techniken. Zum Beispiel ließe sich, wo Dateien fehlen, zwischen zwei vorhandenen Samples algorithmisch interpolieren; so werden in COIT die Centabweichungen durch granulare Transposition der chromatisch vorliegenden Samples bewerkstelligt. Ebenso könnten auch Daten der physikalischen Nachbildung, dem Physical Modelling, mit in die klangliche Umsetzung einfließen, und die Imperfektion des menschlichen Spielers ließe sich noch simulieren, so wie der Film mit 24 Einzelbildern pro Sekunde Bewegung glaubhaft vortäuscht; schließlich wäre mit Verräumlichungsalgorithmen auch eine Konzertsaalatmosphäre herstellbar.

Natürlich ist grundsätzlich zu bedenken, dass die Sample-Aufnahmen in ihrer Qualität variieren können, dass Studio- und Konzertsaalakustik verschieden sind, dass Lautsprecher nicht die physisch-akustische Präsenz eines Instruments haben (und stattdessen ihre eigenen Klangcharakteristika besitzen) und dass nachher menschliche Spieler die Noten interpretieren, was nicht zuletzt der Musik Leben einhaucht. Doch der Schritt vom bloßen Imaginieren zum hilfsmäßigen Sample-Abspielen ist für das Komponieren schon groß.[4] Des weiteren ist der bislang noch teilweise künstliche Klang des ePlayers als solcher ja auch nutzbar, selbst wenn er qualitativ als minderwertig empfunden wird gegenüber den hehren Instrumenten; ich denke, in der Kunst kann es nicht nur darum gehen, Rolls-Royce zu fahren.

[2] Siehe dazu auch das Kapitel »ePlayer« von Harry Lehmann in: Johannes Kreidler, Claus-Steffen Mahnkopf, Harry Lehmann: Musik, Ästhetik, Digitalisierung – eine Kontroverse, Hofheim 2010, S. 161-167.

[3] Ebd., vor allem S. 40ff, S. 61f und S. 161ff.

[4] Zur kompositorisch-praktischen Nutzung der ePlayer-Technik siehe auch: Thomas Hummel: Not als Innovationsmotor, in: Dissonance 113, S. 18-22, http://bit.ly/pTEHJW.